第1節 孤高の暴君ギルガメッシュ

紀元前2600年より少し前、チグリス・ユーフラテス川流域に位置した都市国家ウルクは、堅牢な城塞都市として人々の暮らし・文化を育んでいた。

川辺の地の利から良質な粘土がとれるため、その外壁はレンガで作られた城壁が10キロ以上にわたり築かれていたという。

古来より文明都市は川の近くに生まれる。川が育てる肥沃な土地では、豊富な葦が自生していた。人々の往来が増え、気候も穏やかウルクでは農耕や牧畜が発展し、麦やナツメヤシ、ひよこ豆といった穀物、それからナツメグ、玉ねぎ、ニンニク、辛子などの作物が盛んに栽培され、牛や豚、羊、ヤギなどの家畜も飼育されていた。にぎやかな街は徐々にそこに文明の羽を広げ、商業や工業が発展し、見る見るうちに栄えていったのである。

城壁の内側、市井においては、朝の熱気が落ち着くころから夜の露がおりるころまで市場が開かれている。そこでは、多くの人々が集まり商いをしていた。野菜や果物などの食料が中心ではあったが、羊の毛織物や麦酒が特産品で、上質でありながらも手ごろな値で販売されており、この地方特有の寒暖差を乗り越える共にしたり、宵越しの悩みを捨て去るための都合の良い“薬”としてであったり、人々の華やかならぬ、しかし慎ましくも穏やかな日々に彩を添えていた。

喧騒に賑わう市場で、一人の人影が、開店したばかりであろう小さな露店の前に立ち止まった。ざり、と体の向きを変えるのにあわせて、足元から土煙が舞った。直射日光を避けるようにフードを目深にかぶってはいたが、背格好からはまだ若い女性であることがわかる。あるいは少女といえる年齢であろうか。露店の主もまた少女だった。ここいらでは、こういった少年少女が大人に混じって店主をしている風景は当たり前なのだ。「当たり前」でないのは、フードの少女から発された声が、そのぐらいの年の女にしてはやけに低かったことだった。

「この果物や野菜は、いつ収穫したものだ?」

店主の少女は、少しだけ顔を上げて、あらかじめそう答えることが決まっているかのように(実際決まっているのだろう)、すらすらといきなりの問いに答えた。

「これは、今朝、日が昇ると同時に収穫した、新鮮なものばかりです」

それから、店主の少女は緩慢ににこり、と笑った。実際、これは彼女とその兄弟と父親が朝早くから収穫したものだ。家族の食卓にものぼるそれが、新鮮で、よいものであることを誰よりも知っている少女ではあったが、その誇りは毎日繰り返す同じ日々の中で、目の前の土埃を薄く冠った果実のように、ゆるやかに霞んでいた。

…ーーいや、土埃こそ冠ってはいるが。

よくよく見ると、そこに並べられた品物は1つ1つ綺麗に向きが揃えられていて、それから同じ品物の大小がよくわかるよう、大きいものを手前に、小さいものを奥にと順に隙間なく整理されていた。品物の横に添えられている値札も、幼いなりに丁寧に綴られているようだ。右隣の露天商を見れば、すべての品物が雑多にうずたかく積み上げられていて、人がぶつかればいくつかは転げ落ちてしまうだろう。左側の乾物売りは、日持ちするからと悠長なのか、何やら変色した「悪そう」なものも、まぜこぜに並べられている。喧噪のマーケットの中ではそれらに特段の違和感はない。どちらかといえば、この少女の切り盛りする「ここ」が違和感なのだ。

ふむ、と。フードの下で「彼女」はひとつうなずいて、それから店番の少女の手をすいと指さした。袖の長い上着の裾から垣間見えた、爪に飾られた異様な色も、すでに目を伏せていた店番や、日常を過ごしているだけの往来の民は見逃したことだろう。

「膝に泥がついている。それから、」

すい、と店番の片手を取り、手のひらと手の甲を二度裏返してじっくりと見る。さすがにいきなり手を取られたことに動揺して反射で腕を引いたが、強く握られているわけでもないのにぴくりとも動かせず、店番はそこでようやく自分の手を掬い上げた指先の色を見た。

ぎょ、とする気持ちと同時に、頭のどこか冷静な部分が、自分の何も施していない爪の間の泥を認識していた。

「うむ。」

と、今度は声に出して、ひとり何事かに納得したのか、フードの少女はすいと視線を上げて店主の少女の顔を見つめた。

「おまえは良いものを作っている。しかし、その破れた服と泥、それから、」

片手をとらえていた指先はそのまま腕をたどり、肩を超え、

「首もとの泥が付いたままだ。」

フードの少女は、すくっと立ち上がり、手を天に突き立て振り下ろした。

「捕縛して連行せよ!」

残念だな、と店番の少女をあざ笑うようにフードの下から視線を合わせる。

溶解して固まった黄金の色の瞳。

そのにぶい光に気を取られた一瞬、どこからともなく現れた大男が、小さな少女店主の肩を押さえ、両腕をひとまとめに捉えた。

「助けて、」と、それが声になるより早く、少女の身動きを封じるように目にも止まらぬ手腕で麻布が体に巻かれ、その上から縄をかけられる。抵抗しようと身をよじった弾みでテントの細い支柱に体が当たり、品物の上にばさりと布が落ちた。先ほどまで美しく陳列されていた野菜や果物は、あるものはつぶれ、あるものは路上を不器用に転がった。

その様子を見ていた周辺の店主たちは、いきなりの暴挙に取り囲んで声を上げたが、そこにフードの少女がふらりと立ちはだかった。

「何を、」

しているんだ、と大柄な髭の男、彼は向い通りの麦酒売りなのだが、が怒鳴りあげるのを遮るように、少女はフードを落とし、その特異な色の髪とかんばせをついに観衆の前にさらした。

ざわ、と、一瞬膨らんだ動揺がとたんにしゅんと収まり、大柄な男はじりじりと踵をさげ、それにつられるように周囲を囲んでいた見物のものたちも少女を中心に同心円状に後ずさった。誰かが走り出したのを皮切りに、皆は慌てて逃げ彷徨うように散り、人だかりはにわかに消えさった。

一方、先ほどの合図とともに、市場全体で一斉に多くの若い男女があちこちで捕縛され、どこかに連行されていった。間者がいたのか、拾い敷地内全域で同時多発的に起こったそれに、民たちはおびえながらも、「自分ではなかった」と安堵の息をつきながらそれぞれの家の鍵を固く締めた。

さて、この少女の正体こそ、英雄でありながら暴君。このウルクの街で若い男女を奪い去る悪行で恐れられたギルガメッシュ王その人であった。

ギルガメッシュ王は、度々ウルクの民が集まる場所を訪れては、手を変え品を変え、若く美しい男女を連れ去っていた。突然の凶行に民たちはその理由をあれこれと話したが、決してそれを直接問えるものもいなければ、憶測はより恐怖を膨らませて街にはびこった。

先日連れ去られた少年の一人は、ウルクの粘土で作った陶器の店を営んでいた。あのときも王は貧しげなローブに身をやつし、店番をしていたところにふらりと立ち寄って声をかけていた。

「この陶器、どうして元の値で売らない」

値下げされた跡のある値札を撫でながら王が問うのに、少年は、買い物客だと思ったまま、こう答えた。

「売れ行きが悪かったので値下げをしたんです」

「それで、値を下げる方が良いと?」

「はい、その方が他の商品を展示できるし、お客にも喜んでもらえるので!」

少年は屈託なく笑った。それから、少しだけ声の調子を落として、こう付け加えた。

「精密な絵付けに、均整のとれた陶器です。素晴らしいものになっているとは思うのですが、」

「これはおまえが作ったものなのだな」

身分を隠した王はするりと、陶器の肌を撫でた。

「はい。」

今日のようにこの少年が捕らえられたのは、その直後だった。何が起こったのかわからず目を白黒させている少年の顎を掴んで、王・ギルガメシュは一言「残念だ」と言い捨て、従者に彼を預けた。恐れる人垣が自らは道を空けるところを、そこが王級の石畳の上でもあるかのように悠々とその場を去ったのだった。

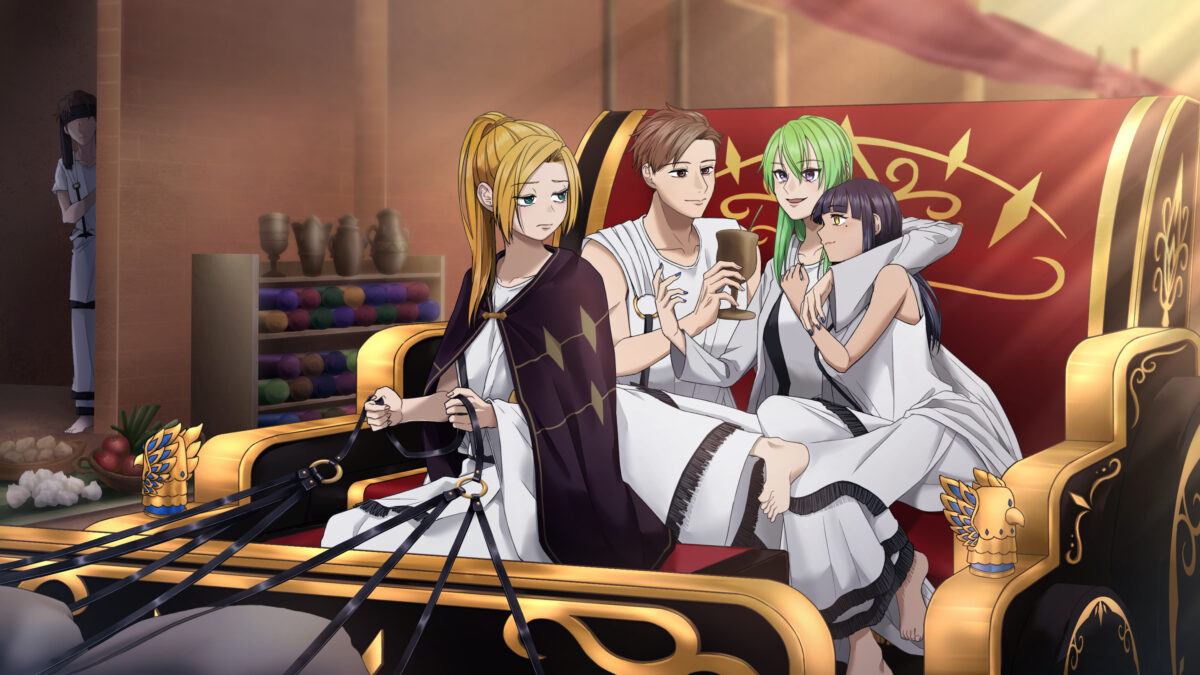

そんな日々が、ウルクでは茶飯事だった。今日もまた作物を売る少女をはじめ、何人かの若者を捕らえた王は、豪華に飾り立てたロバに馬車を曳かせ、居処への帰途についていた。

「どうだ、いい買い物ができただろう」

と、左手に侍らせていた遊女の髪をすいた。にこりと相槌を返され機嫌をよくした王は、右手に侍らせていた見目美しい青年の手から麦酒をあおった。街で売られているもののうち、一等上等なものだったが、これはまぁまぁだな、と口を付けたそれを少しだけ惜しそうにしてから目を眇めた。

はぁ、とため息をつく声は、豪奢な馬車を操っていた女である。

「なんだ、ウタナ」

「いいえ」

側近の賢者ウタナは、また1つパシ、と馬車の手綱を引きながら、決して操縦を乱さぬまま振り返って言った。

「どこまで自分を貶めるおつもりなのでしょうか、と思ったまでです」

はは、と。ギルガメッシュは笑って答えた。

「民を高みに導いているのだよ」

「どこまでも孤独の王よ…」と、ウタナが小さくつぶやいたのは、今度は風と車輪の音にかき消された。

さて、ギルガメッシュが捕らえた若者を連れ帰ったのは、ウルクの神々の神殿近くの、彼の居城だった。そこに併設された庭園には、大きな水路がいくつも通っており、花々だけではなく、果樹や野菜が豊かに実っていた。

それから、多くの粘土板を所蔵した知識の倉庫。音楽を奏でるための舞台、立派過ぎるほどの厨房。数々の施設と、それを繋ぐ回廊には衣装を凝らした壁画や通路。鉄器や木工細工、金細工などの工房もあり、あちこちで白と黒の煙が細くあがっていた。庭園全体が、まるでテーマパークのように息づいていた。

「……」

おびえたままの少女は、そんな鮮やかな空間をも疑うように目を左右に走らせた。

「かまわない」

と、王は少女に視線をあわせた。

「警戒は、本能だ」

そうして、その他の若者たちのことも順に視線を巡らせていく。

「だが、いずれ慣れる。さらばその身を、その器を、充分に磨け。

――楽しませてもらおう、人間」

最後に心底愉快そうに王は笑い、それからどこかへと消え去った。民たち、あるいはここでは「囚人」なのだろうか。彼らは恐る恐るたがいに目くばせをした。

・

一方、ギルガメッシュの人民略奪の始まりから、長く不安に晒されていたウルクの民は、いよいよその悪行を止めさせるように、神々に訴え入れた。神殿の外の喧噪程度にとらえていた神々も、度重なる訴えにようやく腰を上げた。

最高神であるアヌは、大地の女神アルルを呼び寄せ「かの横暴を何とか諫いさめよ」と命じたのだった。

アルルはアヌに従い、これからのことに思いをはせた。神殿の廊下は吹き抜けで、そこからはウルクの街並みと、ギルガメシュの住む敷地がよく「視える」。

「さて、『何とか』って、雑ねぇ…」